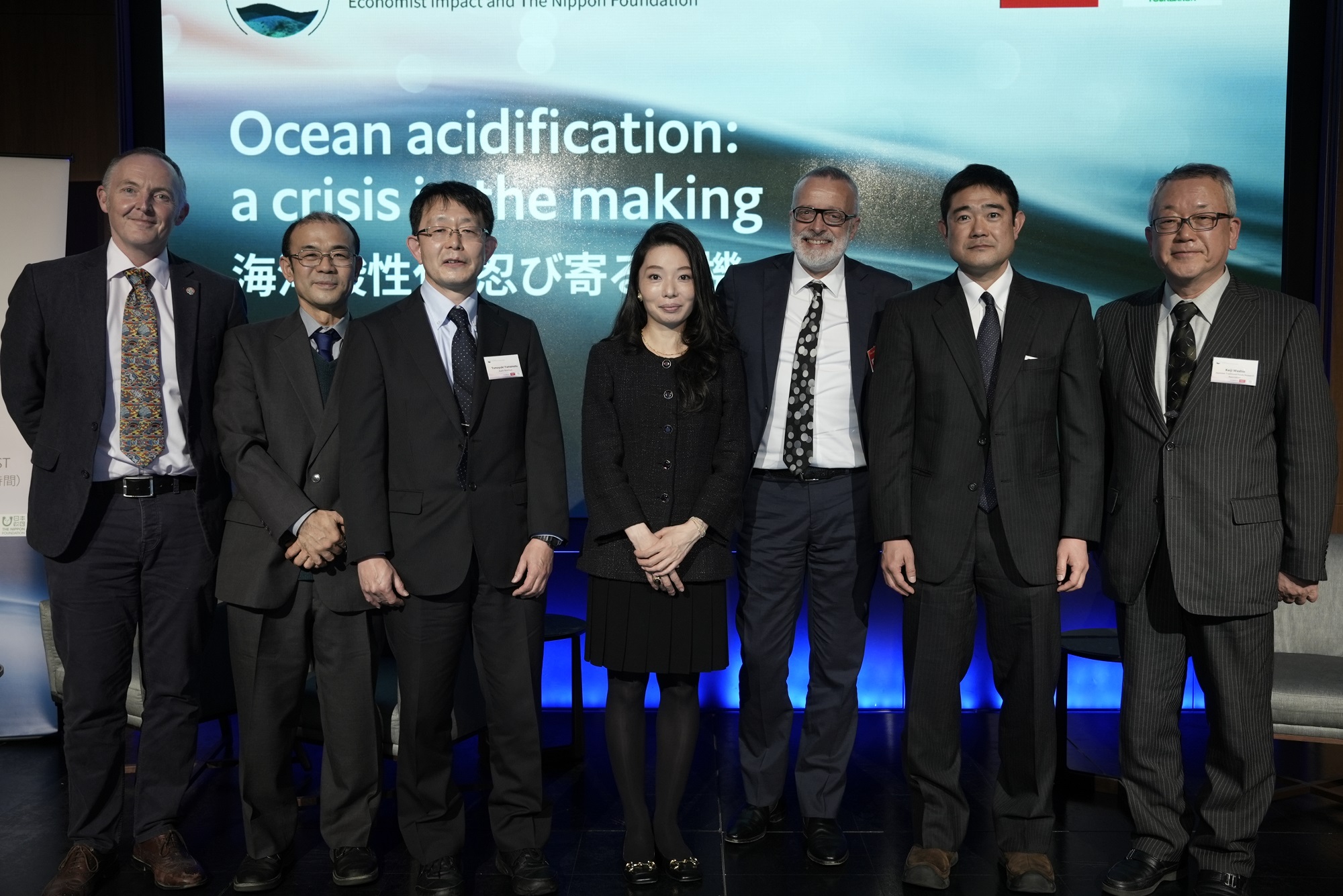

Back to Blueは2023年2月2日、グランドハイアット東京において海洋酸性化に関する国際会議を開催し、世界95カ国から大勢のオーディエンスが集まった。開会のあいさつには日本財団の笹川陽平会長とエコノミスト・グループ会長のデイトン卿が立ち、海洋酸性化による悪影響を回避するために何ができるのかを議論しようと呼びかけた。また、エコノミスト・フィルムズが制作した海洋酸性化に関する短編ドキュメンタリーも公開された。

パネリストには、海洋生態学の世界的権威であるプリマス海洋研究所のスティーブ・ウィディコム科学部長をはじめ、日本の水産研究者らが名を連ねた。ピーター・トムソン国連海洋特使は、「昨年末に生物多様性の枠組みが採択され、海洋酸性化は喫緊の課題となっている。したがって、本日の会議は非常に意義深い。今年は海洋国家の日本でG7も開催されるので、日本がリーダーシップを発揮することを大いに期待する。」と話した。

左から:スティーブ・ウィディコム(プリマス海洋研究所科学部長)、小埜恒夫(水産研究・教育機構 水産資源研究所主幹研究員)、山本智之(朝日新聞記者 科学ジャーナリスト)、近藤奈香(エコノミスト・インパクト)

右から:鷲尾圭司(里海づくり研究会議副理事長)、藤井賢彦(北海道大学 大学院地球環境科学研究院准教授)、チャールズ・ゴダード(エコノミスト・インパクト)

Back to Blueは、2022年12月に海洋酸性化に関する報告書を発表した。この報告書は、世界第一線の海洋科学者らの知見及び調査を基に、海洋酸性化への対応策の必要性を訴えており、海洋生物・生活・経済への海洋酸性化の悪影響を回避するには、一刻の猶予も許されないことを強調している。

海洋酸性化は、化石燃料の燃焼など人の人間活動によって発生した二酸化炭素を海水が吸収することによって起こる。人類が大気中に排出した二酸化炭素の4分の1以上は毎年、海洋に吸収されてきたが、現在ではその排出量が急増して海洋が吸収しきれなくなっている。その結果、海洋の化学的性質が変化し、酸性度が高まり、多くの海洋生物の護身・成長・繁殖能力が弱まりつつある。

「酸性化の影響を緩和し、適応していくために効果的な手段を講じる知識を、我々は十分に備えている。海のレジリエンス強化は喫緊の課題である。コストがかかる問題だが、将来のダメージを回避できた場合の利益とを天秤にかけて考えなけれなならない。」

– エコノミスト・インパクト、エディトリアル・ディレクター

チャールズ・ゴダード

報告書は、今のまま二酸化炭素の高い排出量が続けば、酸性化により軟体動物、「海の蝶」と呼ばれる翼足類、暖流サンゴといった多くの海洋生物が、早ければ2050年にも危機的状況に陥ると指摘している。こうした海洋生物の減少が海洋生物多様性や海洋食物連鎖に与える悪影響は更に深刻なものになる可能性が高い。

持続可能な海洋酸性化研究(OARS)共同リーダーも務めるウィディコム科学部長は、「海洋酸性化、温暖化、貧酸素化が相互作用し、環境問題の破壊的状況を創り出している。」と話す。

海洋酸性化が海草藻場、サンゴ礁、海洋生物に継続的に影響を与え続けている。それは、呼吸に必要な酸素の半分以上を供給し、かつ、気候変動との戦いで最も重要な防御手段となる海を、経済的にも生態学的にも壊滅的方法で扱っていることを意味している。今こそ海洋酸性化を最優先課題とし、その影響についての科学的理解を積極的に進め、手遅れにならないうちに必要な対応策と適応策を世界に推進していかなければならない。

– 日本財団 笹川陽平会長

海洋酸性化がもたらし得る経済的影響については、まだ研究が進んでいないという指摘があった。海洋酸性化への対応を怠れば、沿岸経済や養殖業、観光業、それらに依存する雇用は危機的状況に陥る。貝類の生産減少による経済損失だけでも過去に推定したところ、アメリカでは7500万米ドル、ヨーロッパでは10億米ドルを超える。南半球の多くの地域においては、漁業と養殖業が地域社会に数百億ドルもの利益をもたらし、何百万人もの雇用を創出しているため、酸性化が生計に与える影響は非常に深刻である。

海洋酸性化の深刻な影響を回避するための最善策は二酸化炭素の排出量を劇的に減少させることであるが、報告書は他の緩和策についても取り上げている。例えば、政府が定めた保護海域である海洋保護区は、人間の影響が限られているため、、海洋温暖化や酸性化の影響を緩和したり、適応したりする方法を開発することで「気候スマート化」を実現することができる。また、海水から直接炭素を抽出する技術も開発されている。更に、ブルーカーボン生態系などの自然を利用した解決策であれば、海洋に吸収される炭素の量を減らし、海洋酸性化を抑えることができる。

サステナビリティ・プロジェクト

ワールド・オーシャン・イニシアティブ

ご意見をお聞かせください

皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。編集やメディア関連のご要望があれば、メディアチームのメンバーが折り返しご連絡いたします。

EXPLORE MORE CONTENT ABOUT THE OCEAN

ありがとうございました

Back to Blueにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

Back to Blueへのお問い合わせ

Back to Blueのロードマップの共同設計をご希望の方、またはコンテンツ、イベント、記事、メディア関連へのご意見は、以下のフォームにご記入ください。ありがとうございました。

第2部">

第2部">

化学的エビデンスの更なる蓄積に向けて">

化学的エビデンスの更なる蓄積に向けて">