しかし、海洋の健全性を脅かしているのは酸性化の進行だけではない。多くは人間の活動に起因するさまざまなストレス要因が複合的圧力として、海に重くのしかかっている。こうした環境負荷を軽減するため、国内・地域・国際レベルで有意義な取り組みが数多く進められてきた。しかし負荷要因の相互作用が十分理解されていないため、政策などの取り組みは依然として断片的であり、効果も限られている。

今後数カ月にわたって発表する全4回のシリーズ記事では、海洋環境負荷の複合的な性質と、縦割りのソリューションがもたらす限界について、複数専門家の協力を得ながら検証する。第1回となる本記事でテーマとして取り上げられるのは、環境負荷の複合性とその相互作用についてだ。

地球には、気候や生態系など9つの重要な地球システムに対して、人類の活動が及ぼしてよい影響の限界――いわゆる「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」が存在する。これらの安全圏は、2009年に科学者グループによって初めて提唱されたが、近年、その多くが急速に破られつつある。現時点で、9つのうち7つの限界が既に超えられたとされており、最新の報告で境界を越えたとされるのが、海洋酸性化(OA)である。

海洋の専門家グループは海洋酸性化の限界が2020年に既に越えられたと分析している。同グループのモデル解析によれば、その年までに海中の最大60%におよぶ亜表層域で、以前に設定されたOAの限界を超えていたことが示されている。海面付近でも40%以上の領域で同様の状況が確認された。

「海洋酸性化に関して『安全な運用空間』とされてきた領域は、実際にはまったく安全ではなかったのです」と語るのは、英国プリマス海洋研究所の生物海洋学者であり、この研究論文の共著者のひとりであるヘレン・フィンドリー氏である。

海洋酸性化(世界各地の海で進行する海水の酸性度上昇)は海洋生物の生存・繁栄に脅威をもたらし、人為的活動によって排出されるCO2の吸収力も低下させている。しかし海を脅かす要因はこれだけではない。他の有害なプロセスとの相互作用によって、海洋環境が直面する危機は極めて深刻な段階に達しつつある。

海洋生物は、もはや生き延びるための逃げ場を持たないように見える。しかし各国政府や地域、そして地方自治体は、科学者の協力を得ながら、負荷軽減に向けた具体的対策を打ち出している。本稿では、海洋環境における様々な負荷要因とその相互作用について詳しく検証し、現在進行中の取り組みの一部を紹介する。

危険な“カクテル効果”

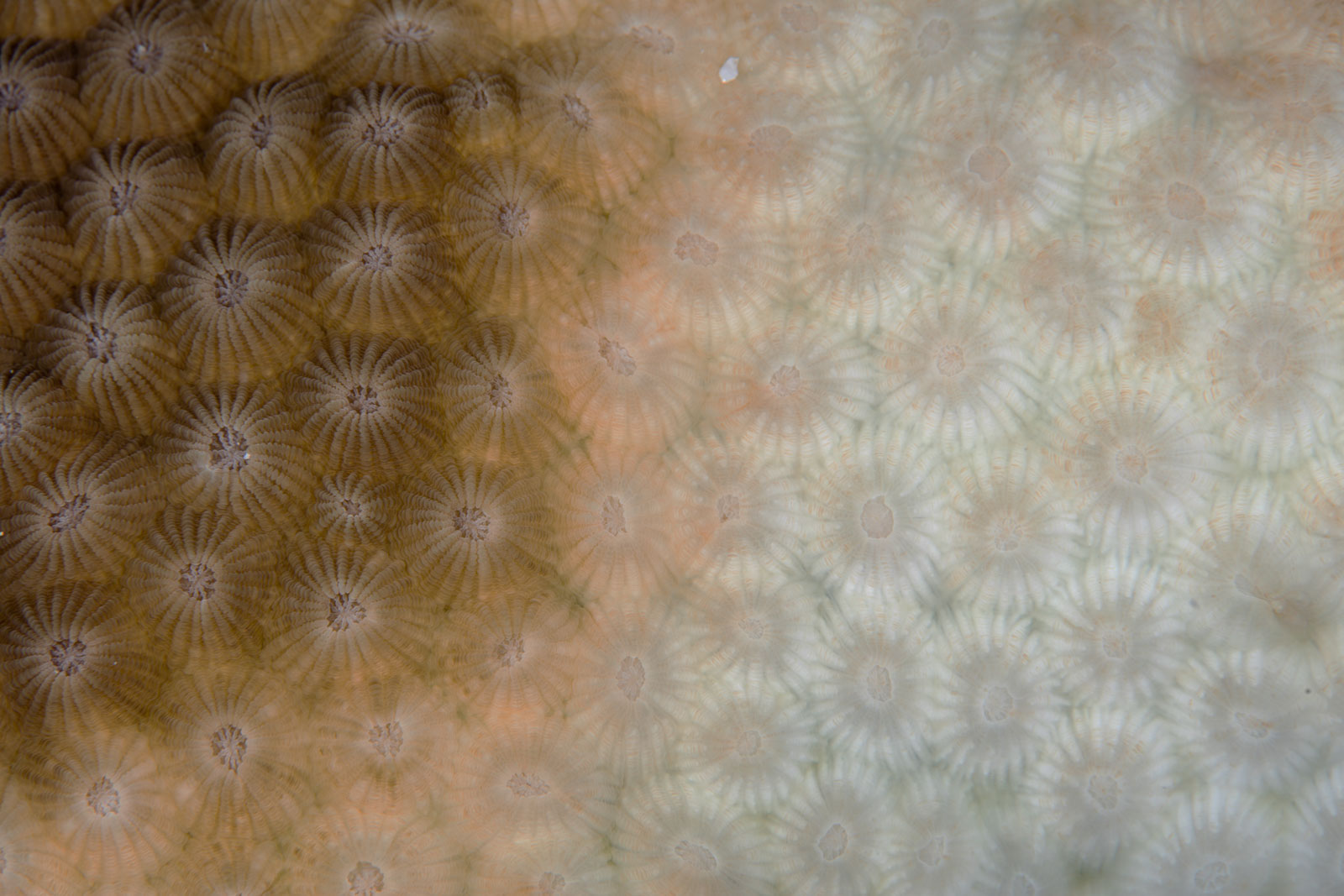

海洋酸性化が海洋環境に与える悪影響は、もう一つの化学的プロセス―貧酸素化によって更に深刻化している。大気の温暖化に伴い海水温も上昇し、海中の酸素量が失われていく。これによって海洋生物の生理的・生物学的機能が妨げられ、多くの生物が負荷の少ない水域へと移動を余儀なくされる。(海水温上昇は、他にも様々な形で海洋生態系に害を及ぼしている。最も顕著な例が、サンゴ礁に深刻なダメージをもたらす白化現象だ。海洋酸性化自体が白化の直接的原因となるわけではないが、サンゴの構造を弱体化させ、外的ストレスへの脆弱性を高めることが知られている。)

「貧酸素化がCO2濃度の上昇、酸性化、そして高温への耐性低下と相互に影響を及ぼすことで、生理的負荷要因が複合的に作用する”カクテル効果”が生まれる。その結果、生物の行動パターンが変化し、感染症への抵抗力も弱まってしまう。」

– アラブ首長国連邦シャルジャ海洋科学研究センター所長、スティーブ・ウィディコム氏

「貧酸素化がCO2濃度の上昇、酸性化、そして高温への耐性低下と相互に影響を及ぼすことで、生理的負荷要因が複合的に作用する”カクテル効果”が生まれる。その結果、生物の行動パターンが変化し、感染症への抵抗力も弱まってしまう」と説明するのは、アラブ首長国連邦シャルジャ海洋科学研究センターの所長、スティーブ・ウィディコム氏である。

これらのストレス要因の重要な共通点は、人間活動によって排出されるCO₂であると指摘するのは、サウジアラビアのキングアブドラ科学技術大学(KAUST)で海洋科学のイーブン・シナ特別教授を務めるカルロス・ドゥアルテ氏である。「酸素とCO2は、長期的な相互プロセスを通じて生物圏全体で密接に結びついている」と同氏は語る。「大気中に炭素を放出する燃焼行為は、最終的に海洋生物の体温上昇と呼吸負荷の増大を招く一方で、多くの水域では酸素量が減少しつつある。こうした負荷要因の相互作用こそが、海洋生物にとって最も深刻な脅威を生み出しているのだ。」

「酸素とCO2は、長期的な相互プロセスを通じて生物圏全体で密接に結びついている。」

―イブン・シーナ、サウジアラビアのキングアブドラ科学技術大学(KAUST)海洋科学特別教授、カルロス・ドゥアルテ氏

海洋環境の負荷要因は、海洋酸性化以外にも数多く存在する。例えば、農地からの栄養素流出は貧酸素化を促進する(また貧酸素化はCO2濃度と酸性度の上昇を伴うことが多い)。海に近い水路への未処理廃水・化学汚染物質の流入も要因の一つだ。また乱獲は、食物連鎖から捕食者や被食者を減少・絶滅させることで海洋生態系の不安定化を招く。外来種は、乱獲と同様の影響をもたらすだけでなく、在来種に害を及ぼす病気・寄生虫の侵入につながる恐れがある。

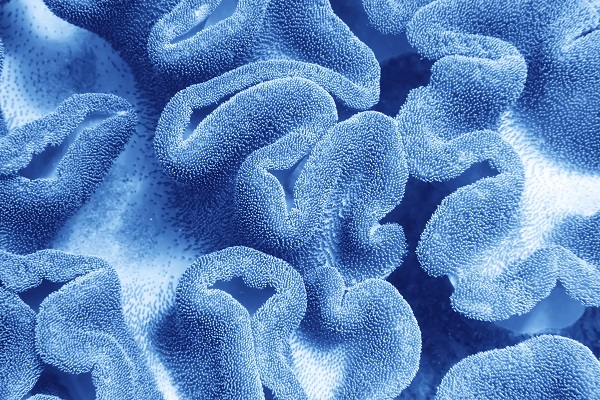

こうしたプロセスは、海洋生物に直接的な害を及ぼすだけでなく、生息環境の破壊につながり、生物種の脆弱性をさらに高めてしまう。ドゥアルテ氏は、「例えば海藻やコンブ、マングローブは、酸素供給源であると同時に、炭素の貯蔵庫としても機能している」と指摘し、生態系の繊細なバランスを保護すること(そして可能な限り回復させること)の重要性を強調する。

知識ギャップがもたらす影響

これらの多くのストレス要因が単独でどのように作用するかについては、科学者たちにより長く理解されてきたが、それらがどのように相互に影響し合うかについての理解は比較的新しい。「その理解が科学界で一般的になったのは、過去10年ほどのことである」とドゥアルテ教授は語る。政策決定の場に浸透するには、さらに時間を要しているという。「例えば、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、直近の報告書の作成過程で初めてこれらの相互作用を体系的に整理し始めた」と同氏は付け加える。(IPCCの第6次評価報告書は、2021年から2023年にかけて段階的に公表された最新版)

「政策決定者レベルでは、異なるストレス要因がどのように相互作用しているかについての理解はほとんどない」とフィンドリー教授も同意する。「徐々にその認識は広まりつつあるが、科学者である私たちは、その相互作用がもたらす影響をより積極的に伝えていく必要がある」という。

ウィディコム氏によると、負荷要因の相互作用と海洋環境への影響を理解することは、政策の縦割り構造を解消する上でも不可欠だ。「政府・国際機関レベルでは、個別の負荷要因を対象とした質の高いプログラムが数多く実施されている。しかし他分野との連携は、ほとんど見られない」という。

例えば過去10年間、一部の国や州・地方政府は海洋酸性化に特化した法制に基づく行動計画を策定し、対策を打ち出してきた。「こうした取り組みが重要であることは間違いない。しかし、今求められているのはより統合的なアプローチ、つまり複数の脅威がもたらす相互作用を起点とする考え方だ」と同氏は指摘する。

「しかし、今求められているのはより統合的なアプローチ、つまり複数の脅威がもたらす相互作用を起点とする考え方だ。」

– アラブ首長国連邦シャルジャ海洋科学研究センター所長、スティーブ・ウィディコム氏

ウィディカム氏によると、こうしたアプローチがもたらすメリットの一つは、政府レベルでの海洋環境対策に見られる縦割り構造を解消できることだ。「例えば、水産資源管理や農業、エネルギー、環境といった各省庁の取り組みは、同じゴール(つまり海洋環境の回復)を目標に掲げる必要がある。どの省庁がどの程度責任を負うかは問題でない。重要なのは成果だ。」

異なる取り組みをつなぎ合わせるには時間がかかることが予想される。しかしその間も、各国や地域、自治体は科学者の支援を受けながら、海洋生態系への圧力を軽減する現実的な対策を着実に実施している。中には、種や生息地の回復に成功している例もある。

現在、そして未来に向けた解決策

積極的な水産資源管理(proactive fisheries management)は、こうした成功事例の一つだ。例えば、大西洋クロマグロと太平洋クロマグロの個体数は、数十年にわたる乱獲によって崩壊寸前まで追い込まれた状態から過去15年で回復を遂げた。いずれも国際協調による取り組みの成果だ。

生息地回復プロジェクトの分野でも、生物種の個体数増加を実現した例が見られる。例えば、米国では2009年以降、100以上のプロジェクトが沿岸部で実施され、サケ(絶滅危惧種であるアトランティックサーモンを含む)やニシンといった回遊性魚種の増加が河口域で確認されている。

ウィディカム氏は、「政府機関の様々なレベルで、積極的な水産資源管理と海洋生態系回復の相乗効果が理解され始めている」と指摘する。

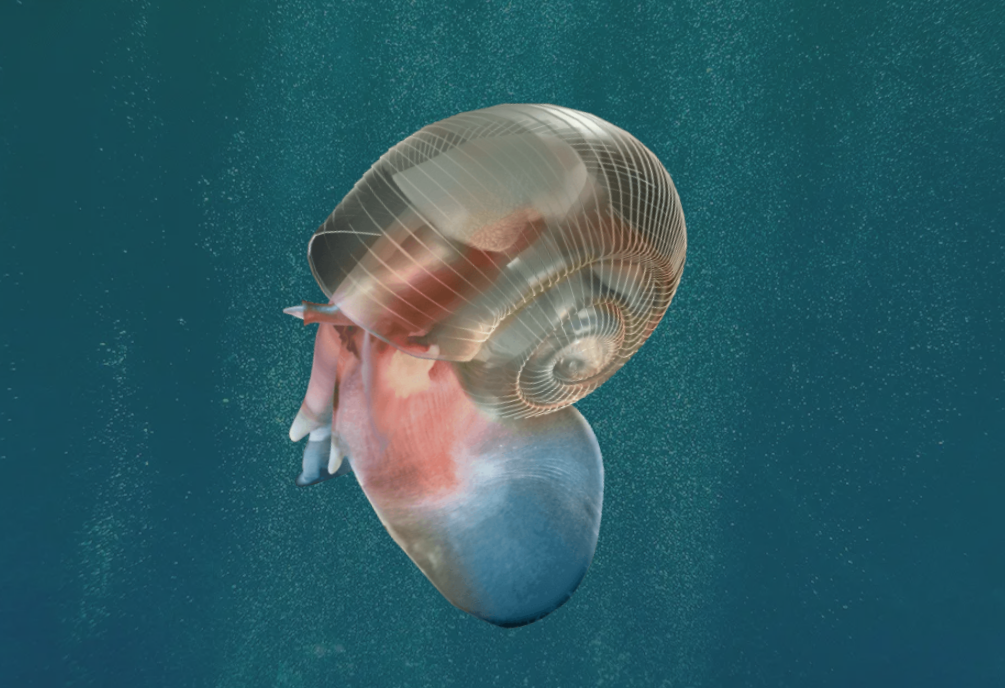

ドゥアルテ教授は、現在危機に瀕しているほとんどの海洋生物は、適切な対策が取られれば回復可能であると確信している。「大型動物に関して言えば、1980年代半ばの捕鯨モラトリアム以降、ザトウクジラの著しい回復が最初の例であった。そしてより最近では、太平洋ゾウアザラシの回復も確認されている」と語っている。

また同氏は、ベトナムのメコンデルタ、紅海、アラビア湾、中国など世界各地で、マングローブ林が大規模に安定化・回復している状況にも注目している。「マングローブや藻場の減少曲線は、緩やかになり始めている。正しい方向で努力を続ければ、海洋環境を真の回復軌道に乗せることができるはずだ」という。

こうした成果を後押ししているのが、様々なタイプのレジリエンス構築プロジェクトだ。例えば各国政府は、海運・乱獲・沿岸開発の影響から海洋生物種と生息環境を守るため、一部沿岸水域を海洋保護区[marine protected areas = MPA]に指定している。現在世界全体で1万6000以上の海洋保護区が存在し、全海域の約10%をカバーしている。海洋保護区が育む健全な生態系は、海洋酸性化やその他負荷要因に対する生物の脆弱性軽減という効果ももたらしている。

海洋保護区(MPA)は海洋保全において重要な役割を果たしているが、より効果的に運用される余地があるとウィディコム教授は指摘する。「政府はこれらを真に保護するために、さらに多くの措置を講じる必要がある。例えば、多くの海洋保護区で商業漁業が許可されているのが現状だ」と語っている。

ブルーカーボン生態系も効果的なソリューションだ。これは、大気中のCO2を吸収してマングローブ・干潟・藻場・コンブ林・堆積物に貯蔵する自然由来のアプローチで、沿岸部の環境保護や水産資源の回復といったメリットもある。各国政府は、マングローブの植林や干潟の復元支援プログラムへの資金提供、あるいは海洋保護区への指定など、様々な形で同生態系の保護・拡大を支援している。

「ブルーカーボン生態系は世界各地に広く分布している。しかしさらなる範囲拡大と、大気中からのCO2吸収量増加の余地は極めて大きい」と強調するのはドゥアルテ氏。そのためには、各国政府の現在の予算規模をはるかに上回る資金が必要となる。さらなる投資誘致に向け、ブルーカーボンを金融資産クラスの一つとして扱うことを同氏は提唱している。

多くの気候変動対策と同様、ブルーカーボン戦略には一定のリスクが伴う。おそらく最大のリスクは、生態系の損傷・破壊に、蓄積されたCO2が放出される可能性である。ドゥアルテ教授をはじめとする支持者たちはこうしたリスクを認識しているが、それ以上に大きな危険は、こうした解決策の拡大を遅らせることにあると考えている。

「ある時点で、排出量の増加に対抗するための速度が追いつかなくなるだろう」と教授は語る。

ブルーカーボン戦略を安全に大規模展開できるのか、疑問を抱く専門家もいる。フィンドリー氏はその一人だが、排出量削減に注力するアプローチには同意している。「こうしたソリューションについて理解を深め、安全な実施方法を模索する必要がある。何れにせよ確かなのは、炭素排出量の抜本的削減が最も効果的なソリューションであるということだ。」

海洋ガバナンスに携わる関係者たちが忘れてはならないのは、CO2が海洋酸性化の最大の要因であるという現実だ。海に流入するCO2が減少すれば酸性化が緩和され、カキ・ムール貝・ホタテ・カニといった海洋生物やサンゴがより成長・繁栄しやすい環境が生まれる。生物多様性の保護や食料供給・生計維持・経済活性化を進める上で、CO2排出量削減は不可欠な取り組みなのだ。本シリーズの次回記事ではこの海洋生物多様性をテーマとして取り上げる予定だ。

EXPLORE MORE CONTENT ABOUT THE OCEAN

Back to Blueは、エコノミスト・インパクトと日本財団の取り組みです。

Back to Blueは、海洋が直面する緊急課題に対して、エビデンスに基づいたアプローチと解決策を探り、海洋の健全性を回復し、持続可能性を促進します。Back to BlueとEconomist Impactの最新ニュース、研究、イベント情報をお届けする月刊Back to Blueニュースレターにご登録ください。

エコノミスト・グループはグローバルな組織であり、世界中で厳格なプライバシー・ポリシーを運用しています。当社のプライバシーポリシーはこちらをご覧ください。

ありがとうございました

Back to Blueにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

Back to Blueへのお問い合わせ

Back to Blueのロードマップの共同設計をご希望の方、またはコンテンツ、イベント、記事、メディア関連へのご意見は、以下のフォームにご記入ください。ありがとうございました。

未処理廃水による汚染被害

未処理廃水による汚染被害 化学物質の潮流抑制:化学汚染から人間と海洋の健康を守る

化学物質の潮流抑制:化学汚染から人間と海洋の健康を守る プラスチックに含まれる有害化学物質ーINC政府間交渉委員会(INC)での議論

プラスチックに含まれる有害化学物質ーINC政府間交渉委員会(INC)での議論