海洋生物多様性の損失は、もはや疑いようのない事実だ。例えば『Back to Blue』が2024年に発表した報告書『海洋酸性化と生物多様性損失』でも指摘されているように、世界全体のサンゴ礁魚類の漁獲量は今世紀初頭から減少の一途を辿っている。その主な要因は、海水温の上昇などを背景に、これらの生物を支えるサンゴ礁が世界的かつ継続的に破壊されている現状にある。さらに、海洋環境の悪化を加速させる要因は他にも存在する。サンゴ礁をはじめとする海洋環境では、過剰なCO2の蓄積による酸性度上昇、すなわち海洋酸性化が海洋生物を脆弱化させている。また乱獲による魚類資源の枯渇、栄養素の流出によって引き起こされる藻類の異常増殖は有害な毒素を生み出し、酸素濃度を低下させ、水中への光透過を阻害する。さらに廃棄されたプラスチックも、生物に直接的な害を及ぼしている。

生物多様性の損失が社会にさまざまな経済的負担をもたらすことは広く知られている。海の生きものの多様性が失われると、まず漁業資源が減り、漁獲量の減少によって漁業収入が落ち込む。これにより、雇用の減少や水産物の価格上昇といった連鎖的影響をもたらす恐れがある。海洋酸性化(OA)がこのまま進めば、重要な生態的役割を担う貝類の成長が妨げられ、場合によっては生存そのものが危うくなるおそれもある。こうした変化は、経済への影響をさらに大きくするだろう。また、生物の多様性が減ることで、観光やレジャーの魅力が失われ、観光収入の減少にもつながる。さらに、マングローブやサンゴ礁の消失によって自然の防波機能が弱まり、それを補うための公共支出も増えることになる。

海洋環境における生物多様性の損失は、漁業や観光といった直接的な影響だけでなく、他の生態系サービスにも間接的なコストをもたらしている。たとえば、海の中で行われている栄養循環や水質の浄化、沿岸域での酸素供給といった重要な働きが損なわれてしまうのだ。

特に重要なのは、大気中のCO2を吸収する海の能力が低下することで、気候変動の主要因となっている。(その過剰なCO2が酸性度の上昇を招き、ひいては石灰化生物の脆弱化を招くという悪循環を生んでいる。)生物多様性の損失は医学研究にも支障をきたす。海洋生物種が減少すれば、新たな生物医学材料の発見の可能性も狭まるからだ。さらに深刻なのは、生物多様性の低下によって、海が大気中の二酸化炭素(CO₂)を吸収する能力が弱まることだ。これは気候変動を引き起こす主要な要因のひとつであり、その過剰なCO₂が海の酸性化を進め、貝殻やサンゴなど石灰質の殻を持つ生物を弱らせる悪循環を生んでいる。また、生物の種類が減ることで、医療や薬の研究にも影響が及ぶ。海にすむ多様な生きものの中には、新しい医薬品や生体素材の発見につながる可能性を秘めた種も多く、そうした貴重な機会が失われつつある。

本記事では、「Back to Blue」が2人の専門家を招き、海洋生物多様性の損失がもたらす原因と影響についてQ&A形式で議論をした。有識者の一人は生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム[the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services =IPBES]議長でありCORDIO East Africaの創設ディレクターを務めるDavid Obura氏。もう一人はPlanet Trackerの海洋プログラム統括責任者 François Mosnier氏だ。

海洋酸性化をはじめとする負荷要因により、海洋生物の多様性損失が様々な形で生じています。最も憂慮すべき事例には、どのようなものがあるのでしょうか?

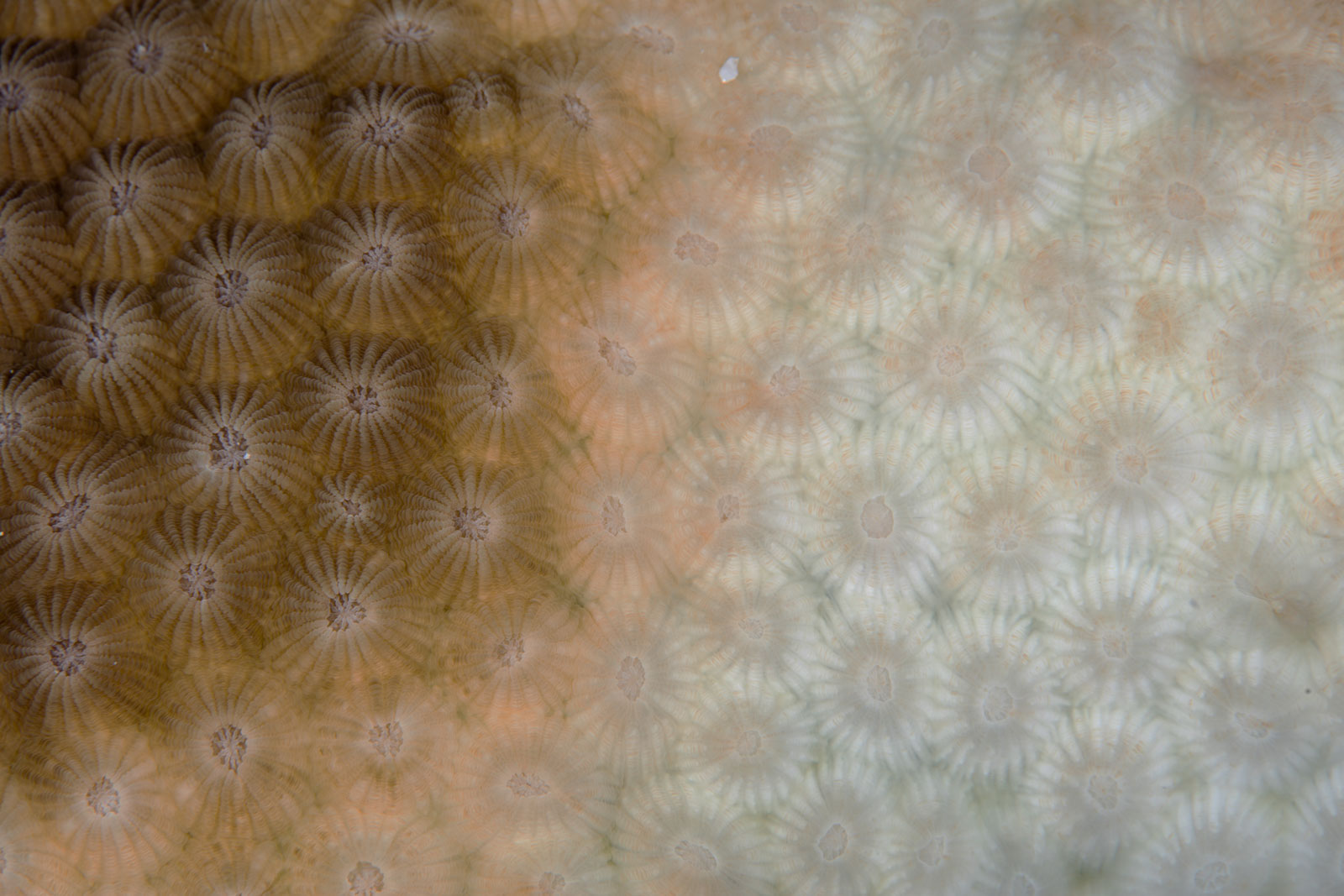

David Obura氏(DO):事例は本当にたくさんあります。真っ先に思い浮かぶのは、インド洋におけるキハダマグロ資源の減少です。また西アフリカ沿岸では、欧州の漁船団による乱獲の影響で魚資源の枯渇が深刻化しているという報告もあります。影響が特に顕著なのは、サンゴの衰退です。サンゴ礁は様々な負荷に晒されており、海洋酸性化(OA)はその一つに過ぎません。気候変動による海水温の上昇が引き起こす大規模な白化現象が主な原因の一つで、過去2年間にわたって続いているこうした現象は、いまだに収まる気配がありません。さらに、海洋酸性化を含む水質の化学的変化や汚染が生物を弱らせ、そこに乱獲の問題も重なっています。私たちはこうした圧力を、海から実質的に取り除くことができていません。全体として、世界経済の仕組みはいまだ「アクセルを踏み続けている」状態であり、その結果として、サンゴ礁は日々、無数の小さな傷を負い続けているのです。

ある生物種の減少によって、その生物種が構成要素となる生態系全体にどのような影響があるのでしょうか?

François Mosnier氏(FM):インドネシアのマグロを例に挙げてみましょう。Planet Trackerの試算によると、さまざまな気候変動シナリオのもとで、今から2050年までのあいだに、インドネシア漁船によるマグロ漁獲量が少なくとも25%減少すると予測しています。インドネシアのマグロ資源に最も大きな負荷を与えてきたのは乱獲ですが、気候変動の影響も無視できません。海水温の上昇や栄養循環の乱れが主要なストレス要因となっており、海洋酸性化(OA)は間接的な要因として作用しています。マグロは食物連鎖の頂点に立つ捕食者であると同時に、海の中で栄養を運び、生態系全体を肥沃にする重要な存在です。マグロが動かす栄養は植物プランクトンを育て、それが酸素の生産や二酸化炭素の吸収に欠かせない役割を果たしています。したがって、マグロの減少は生態系の食物連鎖に大きなバランスの崩れをもたらすのです。

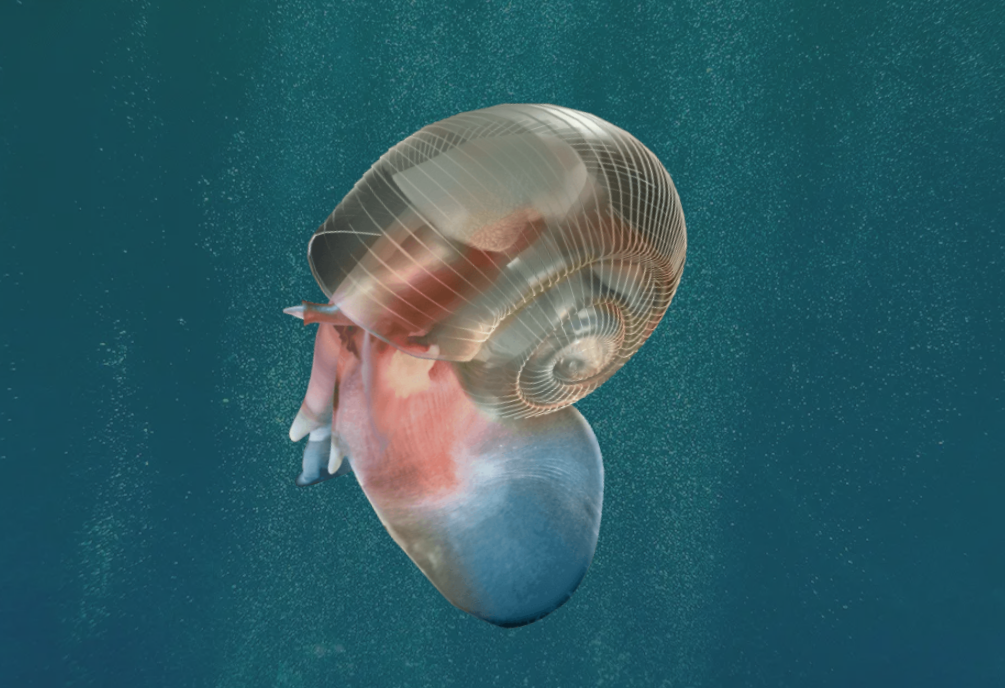

Back to Blue: 海洋酸性化(OA)は、食物連鎖のさまざまな段階にも影響を及ぼしています。その影響は連鎖の最も下位の層から波及し、多くの海洋生物の餌となるプランクトンの一部を弱らせてしまうのです。とくに、翼足類(プテロポッド)の成長を妨げたり殻を弱くしたりすることで、サケやイカ、ニシン、オキアミといった生物たちにとって重要な栄養源が減少します。オキアミは、さらに多くのクジラ類にとっても欠かせない食料です。つまり、OAは海の生態系全体に連鎖的な影響を及ぼしているのです。

マグロ資源のこうした減少が経済に及ぼす影響はどの程度のものでしょうか?

FM:その影響は非常に大きいでしょう。漁業の収益は現在より最大で30%減少し、業界全体の利益はほぼ壊滅的な状況に陥る可能性があります。これは、インドネシア経済において大きな価値を生み出している産業にとって、深刻な打撃です。政府の対応次第では、漁業分野での雇用喪失も避けられないでしょう。

こうした損失は回避できるのでしょうか?

FM:はい、回避は可能だと思います。ただしそのためには、漁業事業者が将来的な生物量のレジリエンス強化に向けて今から投資を行う必要があります。乱獲が行われている漁業資源への圧力軽減や、より選択的な(対象魚種や大きさを選んで漁獲する)漁法の実施などはその一例です。政府が果たす役割も重要です。例えば、同セクターが自主的対応に消極的な場合は、規制を打ち出す必要があります。また政府が水産物のトレーサビリティ基準を徹底して施行し、企業による漁業慣行の透明性向上を後押しすることも重要です。

生物多様性の損失がもたらす経済的影響の定量化はなぜ重要なのでしょうか?

DO:生物種が失われれば、その種やその生態系が直接的・間接的に私たちにもたらしていた恩恵を失うことを意味します。単に食料や収入、雇用の源を失うだけではありません。海洋生態系は、沿岸の保護や気候調節、炭素の固定といったさまざまなサービスも提供しており、海の生物が減少し、その相互作用が弱まると、こうしたサービスも失われてしまいます。こうした影響は、直接的なコストとして算定することも可能です。たとえば、沿岸の保護が町や港にどれだけの利益をもたらしているか、もしそれが失われた場合にどれほどの費用がかかるかを試算できます。具体的には、防波堤やその他の防護施設を建設する費用などです。

生物多様性の損失による経済的なコストを数値化することは、政府や企業にとって、課題の深刻さを理解しやすくする上で非常に有効です。しかし同時に、沿岸生態系が地域社会にもたらす、金銭では表せない恩恵についても数値化を進める必要があります。たとえば、島嶼地域の文化では、海岸線から得られるレクリエーションや幸福感、地域への愛着といった価値が非常に大きいのです。こうした無形の価値を正確に捉える指標の開発も求められています。

海洋資源を利用する企業は、行動しなかった場合のコストを理解したとき、持続可能な取り組みを実行するのでしょうか?

FM: 残念ながら、多くの企業は環境の持続可能性と経済的な健全性の関係を十分に理解できていません。しかし、実際に行動を起こした企業の例もあります。そうした事例の多くは経済的理由が背景にあります。例えば、東南アジアのある水産企業は、漁獲資源の持続可能性を確保する取り組みを行っています。またある世界的な食品企業は、水産物を調達する海域の環境再生に投資しています。これらは理にかなった行動です。

水産サプライチェーン全体の300社を対象とした分析によると、企業の持続可能な魚資源への依存度と収益性の間にはプラスの相関関係が見られました。持続可能な漁獲資源への依存度が高い企業ほど収益性が高く、逆に乱獲資源への依存が大きい企業では利益率が低下する傾向が見られたのです。完全な相関関係ではありませんし、利益や漁業実態に関するデータを報告していない企業も多く存在します。しかし、持続可能な行動と収益性には明確な関係があることが示唆されます。

DO:私が最もよく知る地域、たとえば東アフリカでは、企業がそのように行動するのを目にしたことはまだありません。しかし、企業がそうすべきだと考えるのは当然のことです。企業であれ国であれ、生物多様性の損失という脅威にどう対応するかは、富の状況に大きく左右されます。十分に高い、あるいは安定した収入があれば、短期的な利益をある程度犠牲にしても、長期的な回復力を築くことができます。しかし、収入が安定していなければ、それすらも難しいのです。

私たちは、海洋資源の長期的な回復力に投資することの価値を、企業にもっと効果的に伝える必要があります。IPBESでは、2026年2月に公開予定の次回報告書(https://www.ipbes.net/business-impact)で、それを実現しようとしています。この報告書では、企業が海洋生物多様性の回復力を高めるために実施可能な約40項目の具体的な行動を挙げています。

乱獲・汚染・海洋酸性化など様々な負荷要因の脅威に晒されている生物種の減少を食い止め、回復に転じさせることは可能でしょうか?

FM:確かに成功例もあります。励みになる事例の一つが、大西洋クロマグロの個体数回復です。20年前、この種は数十年にわたる乱獲の結果、絶滅の危機に瀕していました。しかし2006年に地域の漁業機関が一定の管理措置導入に合意し、減少に歯止めをかける取り組みを始めたのです。鍵となったのは、規則が守られるように監視員を配置したことです。その結果、クロマグロの個体数は約5倍にまで回復しました。これは本当に素晴らしい成果です。国際自然保護連合[International Union for Conservation of Nature=IUCN]は現在、同種を生物多様性評価の“低懸念”[least concerned]カテゴリーに分類しています。

また、小規模な成功例も見られます。たとえばケニアの一部の沿岸コミュニティでは「テンゲフ」と呼ばれる伝統的な方法を復活させました。スワヒリ語で「立ち入り禁止」を意味するこの方法は、魚が自然に回復できるよう、海の一部を漁から閉鎖するというものです。その効果は驚くべきものです。テンゲフを実施した海域では、魚のバイオマス(生物量)が周辺地域の約4~5倍に達しています。

[Back to Blue:世界各地に存在する1万6000の海洋保護区[Marine Protected Areas = MPA]や、マングローブ・藻場・塩性湿地といった沿岸部生息地の回復に向けた取り組みは、生態系が海洋酸性化などの負荷要因に適応し、レジリエンスを構築する上で有効だ。]

DO:取り組みの成否には、生物種のライフヒストリーや生物学的特性が大きく関わってきます。例えば、海草やマングローブは再植や回復が比較的容易で、実際に回復に成功した事例もあります。しかし、サンゴのような種では状況は非常に厳しいです。生物学的な特性に加え、成長している環境自体が徐々に悪化しているためです。将来的に成功の可能性がある有望な技術も開発されていますが、失われたサンゴ礁を代替できる規模での適用は現実的には難しいでしょう。

サンゴや同様に絶滅の危機に瀕している海洋生物種については、もう手遅れなのでしょうか?

DO:必ずしも手遅れではありません。しかし、困難な課題への取り組みを先送りすればするほど、そのコストは膨らんでいきます。気候変動は長期的な課題ですが、もし世界が30年前に正しい選択をしていれば、今のような状況には陥っていなかったでしょう。意思決定者たちが、未来の世代を視野に入れた“良き祖先”として早急に行動し始めることを願っています。

責任を未来の世代に押し付けるような行動をやめれば、サンゴ礁の保全は可能です。海洋生息地の保全・回復は、将来の安全保障にとって、そして絶滅の危機にある生物種を崖っぷちから救い出すために、極めて重要な意味を持っています。しかし同時に、我々は新しい世界に生きていることも認識しなければならない。これまで数千年間、人類は気候が比較的安定し生物が豊富に存在する時代(科学者は“完新世”と呼ぶ)を享受してきました。しかし今、我々は新たな地質学的時代である“人新世”へと移行しつつあります。人間が環境に与えてきた様々なダメージを背景に、非常に厳しい気候と、限界を超えた生物システムが特徴となる時代です。我々人類はこの変化に適応し、危機的状況から脱出しなければならない。そのためにまず必要なのは、繁栄と成長の基準を根本から見直すことです。対応を先送りすればするほど、事態は悪化の一途をたどるでしょう。

編集者注:経済的・生態学的影響も含め、海洋酸性化と生物多様性損失の関係性は、複雑で必ずしも十分に認識されていない。この問題に関する詳細については、Back to Blueが2024年に発表した報告書『海洋酸性化と生物多様性の損失:因果関係の解明に向けたデータ連携の重要性』をご覧いただきたい。

EXPLORE MORE CONTENT ABOUT THE OCEAN

Back to Blueは、エコノミスト・インパクトと日本財団の取り組みです。

Back to Blueは、海洋が直面する緊急課題に対して、エビデンスに基づいたアプローチと解決策を探り、海洋の健全性を回復し、持続可能性を促進します。Back to BlueとEconomist Impactの最新ニュース、研究、イベント情報をお届けする月刊Back to Blueニュースレターにご登録ください。

エコノミスト・グループはグローバルな組織であり、世界中で厳格なプライバシー・ポリシーを運用しています。当社のプライバシーポリシーはこちらをご覧ください。

ありがとうございました

Back to Blueにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

Back to Blueへのお問い合わせ

Back to Blueのロードマップの共同設計をご希望の方、またはコンテンツ、イベント、記事、メディア関連へのご意見は、以下のフォームにご記入ください。ありがとうございました。

未処理廃水による汚染被害

未処理廃水による汚染被害 化学物質の潮流抑制:化学汚染から人間と海洋の健康を守る

化学物質の潮流抑制:化学汚染から人間と海洋の健康を守る プラスチックに含まれる有害化学物質ーINC政府間交渉委員会(INC)での議論

プラスチックに含まれる有害化学物質ーINC政府間交渉委員会(INC)での議論